- Christophe Parret : Bonjour Didier, Je te remercie de participer à cette interview et j'ai quelques questions à te poser sur l'histoire de l'AFIB. Te souviens-tu de la date de création de l’AFIB ?

-

Didier Vallens : Sortant de la deuxième promotion du Cycle IBMH de l’Université de Technologie de Compiègne dans les années 75-76, j'ai très vite été intéressé par ce métier d'ingénieur biomédical hospitalier. J'ai été ingénieur biomédical à l’APHP à l'hôpital Henri Mondor rattaché à la direction des équipements dans les années 80. Et c’est en 1982 que l’AFIB a été créée par un groupe d’ingénieurs dont j’avais appris l’existence par un article du Monde.

-

Christophe Parret : Qui était le groupe de départ ?

-

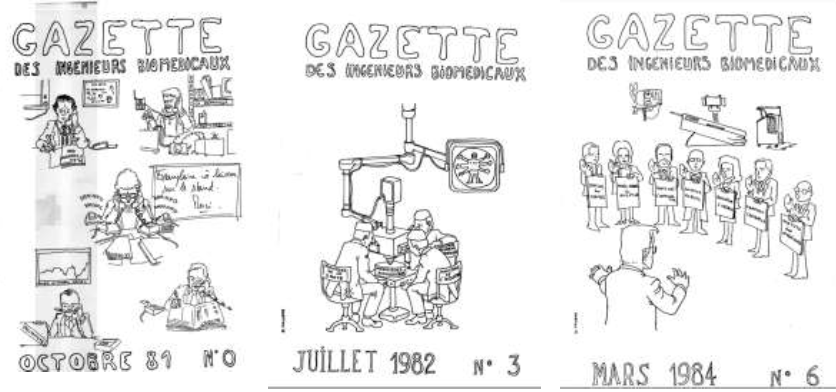

Didier Vallens : Nous nous réunissions régulièrement pour échanger sur nos pratiques et le métier. Nous nous sommes rapprochés de l'ANIEHP (actuellement IHF) l’Association Nationale des Ingénieurs des Etablissements Hospitaliers Publics créée en 1968 à Lyon. Ne pouvant créer une branche biomédicale à l’ANIEHP, nous avons décidé, avec un groupe d’ingénieurs lors d'une réunion à la Pitié-Salpêtrière dans les années 82-83 de créer l'Association Française des Ingénieurs Biomédicaux. Ces ingénieurs, au nombre de 7 étaient Jean-Paul Voinot, André Bougaud, Martine Decouvelaere, Alain Guey, Max-Henry Pollak, Alain Laurenceau et moi-même. Alain Laurenceau, travaillant au CNEH, nous permettait d'ailleurs d'éditer une gazette de liaison de la profession, dont vous pouvez voir ci-dessous quelques affiches (dessins de Didier Vallens).

-

Didier Vallens : À cette période déjà nous voulions faire connaître le métier d'ingénieur médical en France mais aussi à l'international. Nous étions déjà en lien avec l'IFMBE (International Federation of Biomedical Engineering) et plus particulièrement sa branche CED (Clinical Engineering Division). Nous avions aussi des actions avec l’OMS en lien avec notamment les collègues anglais, italiens, allemands et Grecs.

-

Christophe Parret : C’est très intéressant car 40 ans après nous avons fait le chemin identique avec l’IFMBE et le cercle international en charge de développer au sein de l’AFIB les relations internationales. L’AFIB adhère d’ailleurs à l’IFMBE. Quelles ont été les premières actions mise en œuvre ?

-

Dider Vallens : De 1968 à 1974, l’ANIHEP avait œuvré pour la création du statut d’Ingénieur Hospitalier dans le cadre de la Fonction Hospitalière (1974). Avec la sortie des premières promotions du cycle IBMH de Compiègne créé le Professeur BROUN en 1974, il est apparu nécessaire d’intégrer dans ce statut d’ingénieur hospitalier les spécialités d’ingénieries naissantes : informatique, biomédicale, etc. Sous l‘effet des innovations technologiques biomédicales et de la nécessité de leur gestion, les directions des hôpitaux ont aussi poussé vers ce recrutement d’Ingénieurs biomédicaux, chargés de la maintenance du parc, de l’élaboration des cahiers des charges, et progressivement vers des fonctions d’achat. Ils ont aussi été à la base de la création d’une nomenclature des équipements techniques et biomédicaux en partenariat avec le CNEH.

Une autre action était la participation aux commissions d'homologation pilotées par le Ministère de la Santé, en lien avec le CNEH et les sociétés savantes médico-chirurgicales. Les compétences des ingénieurs biomédicaux de l'époque ont vite été reconnues, car ils participaient activement à la gestion des alertes par le biais de la Gazette. C’était le début de la matériovigilance créée 15 années plus tard.

La création de journées nationales a permis aussi une grande lisibilité de la profession auprès des directeurs d'hôpitaux, des sociétés savantes et des différents acteurs de la santé, dont les industriels, rencontrés lors de ces journées, en France comme à l’étranger (l’AFIB a entretenu de nombreuses années la publication du compte-rendu des voyages d’études annuels au Congrès du RSNA à Chicago).

-

Christophe Parret : Avec le recul que retiendrais-tu des actions de l’AFIB en lien avec le métier biomédical ?

-

Didier Vallens : L’association a permis et permet encore une lisibilité de la profession en France et à l’international. Les travaux passés et à venir sont les garants de la vivacité de la profession et de l’association. Le rôle de l’association est très important pour la reconnaissance du métier d’ingénieur biomédical. On peut aujourd’hui réfléchir à la construction d’une fédération européenne de l'ingénierie biomédicale.